酸菜池里的“烟与痰”,暴露的不只是个体乱象

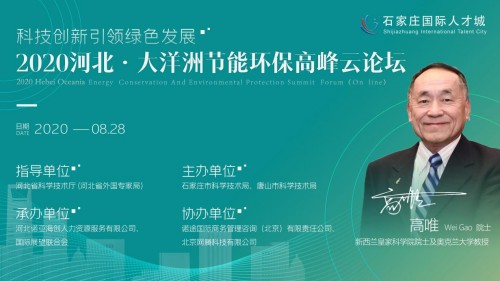

日前,一段男子在酸菜池中吸烟、吐痰的视频在社交平台上迅速传播,引发了网友的广泛关注与强烈反响。视频中,一名工人在疑似酸菜生产车间里用钢叉翻动酸菜的同时,竟然在池中吸烟,甚至随地吐痰,场面令人作呕。

图源:极目新闻

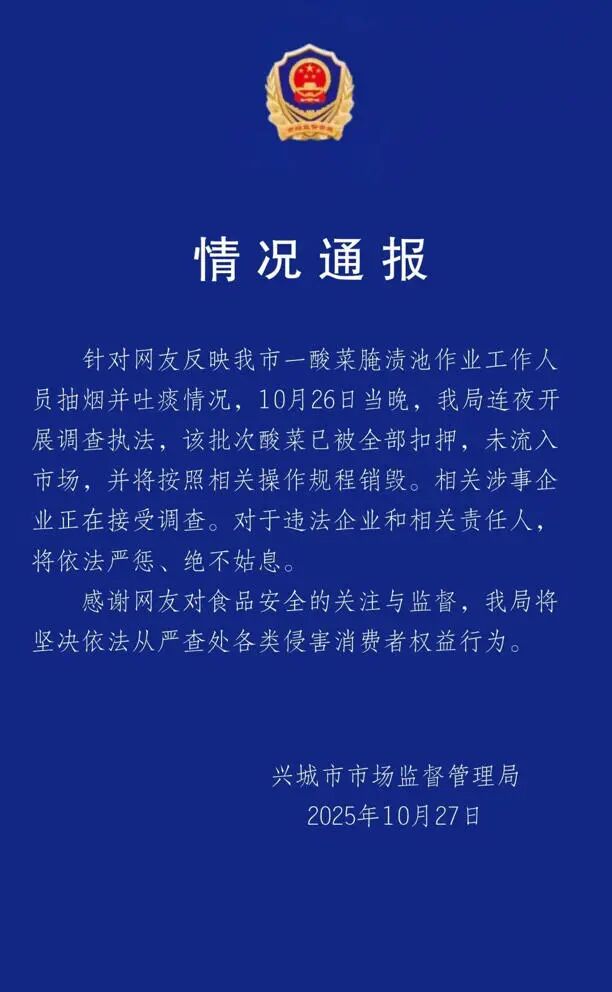

事后,辽宁省兴城市市场监督管理局发布通报,称该批次酸菜已被全部扣押,未流入市场,并表示将依法销毁相关产品。同时,涉事企业正在接受调查,相关责任人将依法严惩。

此次事件的快速处理虽然值得肯定,但“未流入市场”的表态似乎也并没有消除公众的疑虑。对于食品安全问题的关注,公众早已并不陌生。在经历过类似的事件后,人们对酸菜这一常见食品的生产和监管流程产生了更深的疑问——如果没有网友曝光的这段视频,这批污染酸菜是否会被及时发现?是否存在更多未经曝光的类似事件?这些问题引发了人们对食品生产企业和监管部门的更为深刻反思。

公众对酸菜污染事件并不陌生。早在2022年央视“3·15”晚会上,湖南岳阳的多家酸菜生产企业就被曝出工人光脚踩菜、将烟蒂直接丢入酸菜池的恶劣行为,揭开了行业的“黑幕”。当时,事件引发了广泛关注,相关企业纷纷公开道歉,并召回问题酸菜。公众本以为食品安全问题会得到进一步改进,但如今,类似的乱象再次上演,令人感到不安。即便在这三年间,相关行业标准不断完善,针对酸菜生产的《老坛酸菜生产质量安全控制与管理技术规范》也已出台,规定了生产环境、发酵过程、运输储存等多项要求,试图杜绝类似问题的发生。然而,从现状来看,许多生产企业依然没有严格按照规范执行,依旧存在着不符合食品安全的生产行为。企业的野蛮生长与监管的缺位,导致了这些乱象的延续。

图源:央视网

酸菜行业的食品安全问题,在一定程度上体现了小规模生产企业的监管困难。酸菜生产企业多数为中小型企业,分布广泛且数量庞大,传统的腌制工艺与不完善的生产设备也让监管面临挑战。尽管如此,这并不能成为监管不力的借口。反而,正因为存在难度,才更需要建立更加严密和有效的监管体系。针对这一问题,业内专家提出了几条应对措施:实施“飞行检查”与“突击抽检”常态化,监管部门应加强对酸菜生产企业的飞行检查与突击抽检,打破企业的侥幸心理,确保监管无死角;建立远程监控与实时监管,通过安装生产过程监控设备,实现远程监管,确保生产过程可追溯,减少违规行为的发生;引入第三方认证机构,定期对生产企业进行独立评估,确保生产质量符合标准,并减少地方性监管漏洞;企业黑名单制度与行业禁入机制,对严重违规的企业实行行业禁入,形成“一次违规、终身出局”的震慑效应,迫使企业加强自律。这些措施的实施,有助于构建一个更加透明和高效的食品安全监管体系,确保生产的每一环节都能在阳光下运行。

无论是通过视频曝光还是官方查处,食品安全问题的“事后治理”显然无法解决行业深层次的根本问题。每一次对污染酸菜的处理,都在消耗公众的耐心,而真正有效的解决办法应当是从源头上预防类似事件的发生。从更长远的角度看,必须推动行业标准化、规范化的建设,构建一个完善的、全方位的监管体系,确保每一批酸菜从生产到市场的每一环节都不容忽视。具体来说,应采取以下措施:将行业标准纳入国家强制性标准体系,将现有的团体标准升格为国家强制性标准,使得企业不能随意规避或选择性执行;推动中小企业现代化改造,政府可以通过政策扶持和技术支持,帮助中小企业进行设备更新、工艺改进,提升生产环境;加强跨部门协作,市场监管、卫生、农业等部门应联合起来,加强信息共享与协作,避免单一部门的“盲区”;建立严格的处罚机制与社会监督机制,除了监管部门的介入,还应鼓励社会公众参与监督,推行举报奖励机制,进一步推动行业自律。

食品安全问题不容忽视,监管应常态化、制度化,以确保每一批酸菜都能符合安全标准,让消费者真正吃得放心、安心。酸菜生产应当不再是一个依赖偶然曝光的过程,而是一个规范透明、可追溯的产业链条。从此次事件可以看到,不仅是“老坛酸菜”这种传统食品,整个食品产业的生产过程都应该更注重规范化、透明化,只有这样,才能真正从根源上杜绝类似的“食品污染事件”,重塑消费者的信任。当每一环节都在阳光下运行,当消费者相信“酸菜池中没有烟蒂、没有痰迹”,才能真正实现食品安全的根本保障。而这一切,都离不开政府、企业和消费者三者共同的努力和监督。